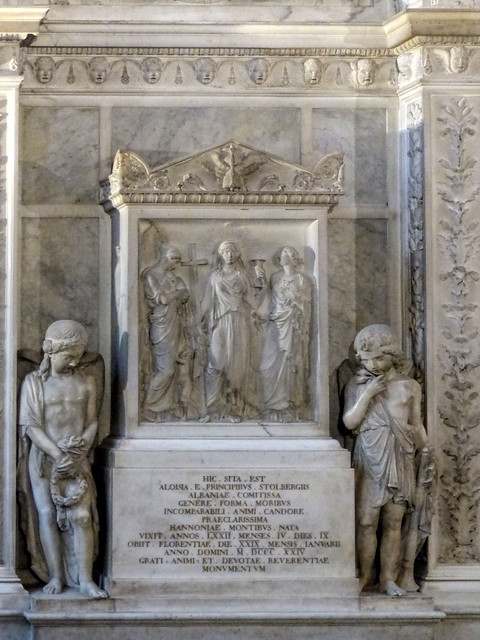

Tombeau Louise de Stolberg-Gedern - San Croce, Florence

Ce tombeau de la princesse Louise de Stolberg-Gedern (décédée en 1824) se trouve à San Croce, à Florence. Il a été conçu et commandé par son héritier et compagnon François-Xavier Fabre, et sculpté par Charles Perçier. Il mesure 4 m x 2,45 m et se compose de deux anges de part et d'autre d'une stèle et d'une relique des trois vertus : la Foi, l'Espérance et la Charité.

Louise Maximiliane Caroline Emmanuele de Stolberg-Gedern naquit dans une branche mineure de la haute noblesse allemande à Mons, alors partie des Pays-Bas autrichiens. Son enfance fut marquée par les ambitions dynastiques des cours européennes. À 20 ans, elle fut mariée, principalement pour des raisons politiques, à Charles Édouard Stuart, le « Jeune Prétendant » au trône britannique, également connu sous le nom de « Bonnie Prince Charlie », que les Jocobites considéraient comme le roi Charles III d'Angleterre. Cette union, célébrée en 1772, la fit comtesse d'Albany, mais elle connut un profond malheur. Au milieu des années 1770, l'alcoolisme et le tempérament capricieux de Charles rendirent leur vie commune insupportable. Louise quitta leur résidence romaine et se réfugia à Florence sous la protection papale. C'est là qu'elle rencontra le célèbre tragédien et poète italien Vittorio Alfieri, avec qui elle noua une longue et riche complicité, tant intellectuelle qu'émotionnelle et artistique. Bien que jamais mariés, ils vécurent ensemble ouvertement à Florence et à Rome, devenant l'une des liaisons littéraires les plus médiatisées de la fin du XVIIIe siècle. Alfieri la surnommait affectueusement « Socrate femmina » (Socrate au féminin).

Louise était une hôtesse accomplie et une mécène. Son salon florentin devint un pôle d'attraction pour les écrivains, les artistes et les penseurs politiques des Lumières et du début du Risorgimento. Elle encouragea les discussions progressistes, encouragea la littérature italienne et préserva l'héritage littéraire d'Alfieri après sa mort en 1803.

Elle mourut en 1824, et son inhumation à Santa Croce compléta la paisible symétrie de leur histoire. Son tombeau fut commandé par son héritier et ami, le peintre français François-Xavier Fabre, qui avait partagé ses dernières années à Florence et hérité de sa collection. Souhaitant lui rendre hommage avec un monument d'une dignité raffinée, Fabre se tourna vers Charles Percier, le grand architecte et décorateur français dont la vision néoclassique avait défini le style Empire sous Napoléon. Percier en conçut l'architecture : une niche sobre, semblable à un temple, en marbre blanc lumineux, dont la composition était régie par des proportions calmes et la pureté des lignes. L'exécution de la sculpture fut confiée à des artisans florentins, parmi lesquels figurent peut-être Luigi Giovannozzi ou Emilio Santarelli, qui transposèrent le projet de Percier en marbre sous la supervision étroite de Fabre.

Le résultat est une œuvre d'une exquise sobriété : un édicule en marbre blanc encadre un relief des Vertus théologales, la Foi, l'Espérance et la Charité, rendu avec une douce harmonie de gestes et de draperies. Au-dessus, les armoiries de la comtesse sont cernées d'une guirlande, tandis que deux génies en deuil se penchent pensivement à la base, leurs torches inversées symbolisant la flamme éteinte de la vie. Chaque élément est gouverné par la clarté et la sérénité caractéristiques du néoclassicisme tardif de Percier, tout en étant imprégné de la tendresse du souvenir personnel de Fabre.

Le tombeau de Louise s'exprime ainsi d'une voix douce mais éloquente. Par l'équilibre de ses formes et de ses sentiments, il reflète le cours de sa propre existence, de la contrainte de sa jeunesse à l'indépendance sereine de ses années florentines. La sérénité du marbre semble réconcilier les contradictions de sa vie : exil royal et muse républicaine, protectrice et exilée, intellect et cœur. En compagnie des poètes, des artistes et des penseurs dont les monuments remplissent Santa Croce, la comtesse d'Albany n'est pas considérée comme une épouse tragique ou un simple témoin de vies plus grandes, mais comme une femme de culture, de raison et de grâce durable, un esprit en paix parmi les immortels.